按照传统观念来说,人是大地的儿子,死后入土为安,理所当然。为人子孙,安葬祖先,年年祭拜,亦为本份。在我国安葬祖先十分常见,但是要使安葬的骨头干黄,骨灰干爽,不入水,不入泥,不入蚁,不入木根或草根,却是较难做到的事。在我国的部分地区,人们把先亲的遗骨再三迁葬,希望黄净干爽,但往往事与愿违,骨骸不是被泥水浸染,就是被白蚁啃咬,或者是被木根侵蚀,实为憾事。其实,要使骨骸骨灰不坏,造葬的人对地质构造和葬法原理要有深刻的认识。选择没有白蚁,不长木根,不透氧气,能聚地热的穴场,是造葬方面不可忽略的课题。

一个好的穴场,泥土表层应是坚实光润的黄泥粘土。粘土使空气不易穿透,雨水不易渗入。粘土下层应是疏松干爽的变土。变土要为粉砂岩质,新鲜光润,或黄或白,或成五色,生有太极圆晕。变土层中,不含生物生长所需的养份,最为适宜骨骸或骨灰的安葬。

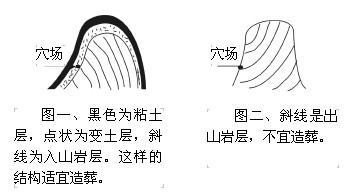

同时,还要认识深处岩层的走向。适宜造葬地方的岩层应是入山岩,而非出山岩。如图一和图二

入山的岩层,一方面地热气流容易顺着岩层纹路上升,在变土层中聚结,另一方面地层的积水容易向深处渗透流走,从而使变土层温暖干爽。表层的粘土就像被子或雨衣一样,盖得严严实实,一方面防止地下的热能散失,另一方面隔绝地面的雨水和空气渗入。而出山的岩层恰恰相反,深处地热气流无法上升聚结,地层本身的积水无法向深处流走,致使地层寒冷潮湿。

由此不难明白,若想安葬的骨骸骨灰黄靓干爽,不仅要选择佳美的形局景观,还要选择适合造葬的地质构造。

选好佳美的穴场之后,挖掘安放盛器的巷道同样要讲究技巧。造葬之时,要在坟堂平地或稍低的边沿,挖一水平的巷道进入变土层中,安放骨骸或骨灰的盛器。安放好盛器后,封闭巷道首先要用变土层中的泥土,忌用杂土,最后再用沾土或混凝土把巷道口封得严严实实,隔绝雨水和空气的渗入。如此处理之后,盛器处在绝对密封的环境中,免受空气的氧化,雨水的浸染以及生物的侵扰,加之受到地热的影响,骨头多数都会黄净,骨灰一般都会干爽。

有些人不明此理,造葬之时,爱挖斜式或竖式的金井。殊不知这种做法,破坏了变土层中的顶板,既使地热流失,又使雨水和空气容易渗入。不管是做风水师还是为人儿女,挖金井的原理不可不懂。

一般来说,出山岩层多数形成陡峭顽硬的山脉。因受阳光、空气、雨水的风化冲刷,泥土容易流失,山脉多数都是怪石嶙峋,难成穴星,不宜造葬。而入山岩层多数形成和缓舒软的山脉,因得空气、水份、阳光的涵濡照射,山脉多数都光彩腴润,易成穴星,适宜造葬。

宇宙的星体都在不断地旋转运动,一切的物体都在旋转运动中发育形成。山川的形成亦是如此。山川在初步形成之时,因整个宇宙的旋转运动,会形成漩涡式的形状。直至如今,山川仍保留着许多漩涡式的形局,在漩涡式的形局中才有气场,有气场才能结穴。我们通过审山察水可以发现,凡是遇到砂环水抱,龙卷峰回的地方,都是一个大漩涡状。这种大漩涡状的形局拥有强大的气场。有经验的人能够感知,并能找到气场的中心之点,这个中心之点即为结穴之处,在风水地理上称为穴位。

有的穴位比较完美,泥土层次分明,厚薄适中,一般容易造葬。有的穴位内层土质良好,可惜表层粘土已经流失,造葬之时,必须运来黄泥粘土盖面,并且夯实,或用混凝土盖面亦可,以此防止雨水和空气的穿透。有的穴位表层泥土良好,但内层发育较差,变土层太薄,造葬之时,必须运来五色粉砂岩土护藏盛器,使之虫蚁不入,木根不长。有的穴位内层土质变化算佳,但表层粘土太厚,造葬之时,必须把表层粘土削薄,以使厚薄适中,符合天地的完美造化。

人无完人,金无足赤,穴星亦是一样,很难十全十美。如果穴星太陡,即要填大坟堂,使之托起兜唇;如果穴星太平,即要覆起气头,使之分流天水;如果穴星太露,即要削低中心,使之藏风聚气;如果穴星太沉,即要填起本身,使之开阳见局。